Трансформация души в мифологии

«Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал ...» — Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о царе Салтане».

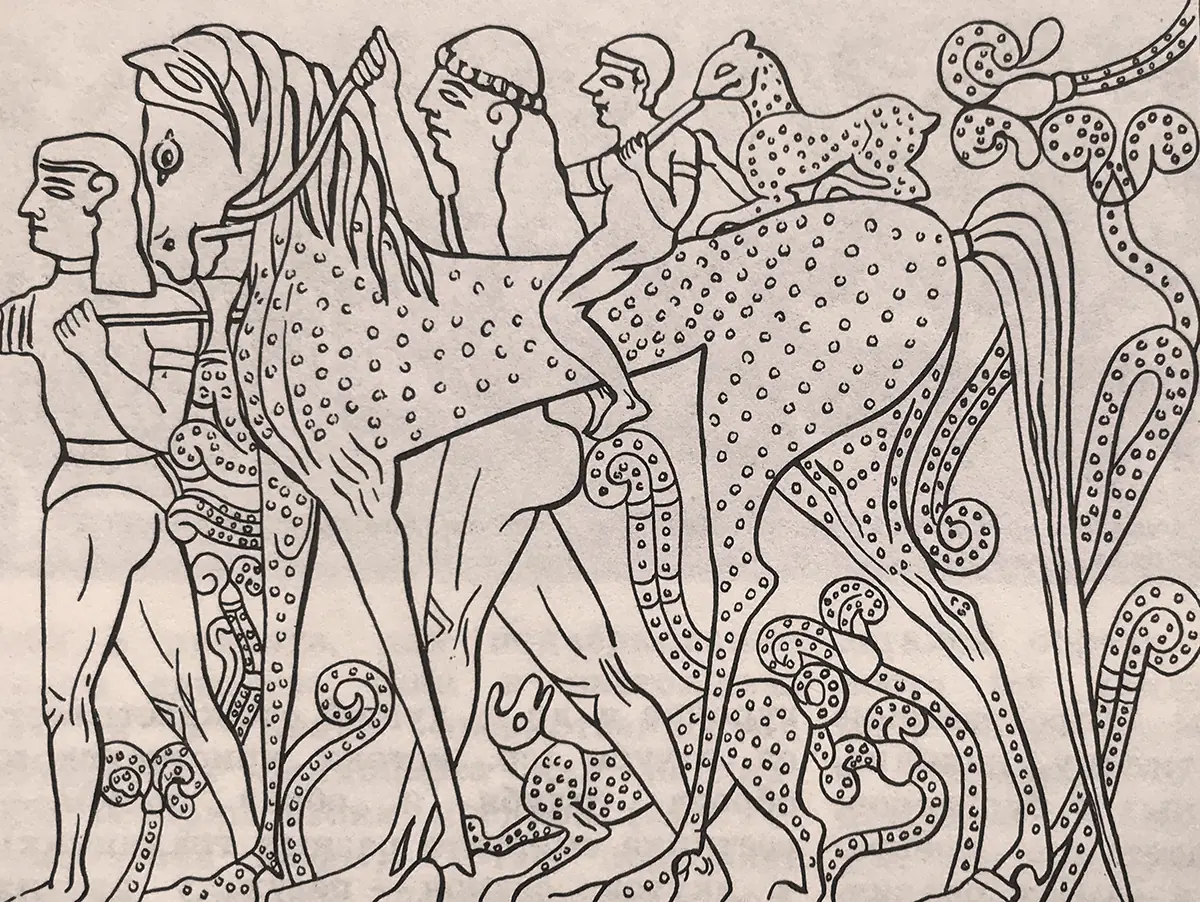

Продолжаем знакомиться с мифологией и в этой статье мы узнаем о различных формах превращения души человека в животных. Как мы уже знаем, в мифологии формы оборотничества весьма многообразны. Например, у бушменов люди могли превращаться и в леопарда, и в антилопу, и в павиана и в других животных. Встречается последовательное превращение героев в животных и во многих народных сказках — «Кот в сапогах», «Пьер и его гусыня», «Баранкин, будь человеком» и другие.

Считалось, что говорить на языке разных животных или понимать их язык могли шаманы, ведьмы и колдуны, которые к тому же обладали исключительной способностью к оборотничеству.

Наряду с оборотничеством распространены были и представления о душе человека в облике птицы, бабочки, мотылька, пчелы и тому подобных существах. В мифологии Египта, Вавилона и Греции сильно был развит и образ души-птицы. А народы Средней Азии, гуроны например, образ души сравнивали с голубем.

В разных традициях образ голубя выступает как вестник смерти

Часто встречалось и такое, что образ души-птицы зависел и от того, какой смертью умер человек. Например, у тлинкитов души новорождённых, задушенных матерями во сне, являлись в виде сов, а души утонувших детей представлялись в виде морских уток.

Однако ошибочно полагать, что душа человека отождествлялась лишь с летающими животными. Часто душа превращалась и в хтонических, в большей мере водных, животных — мышь, змея, ящерица, крокодил, акула и другие. Следы хтонического превращения души отражены даже в ранней христианской иконографии.

Встречаются и мифы превращения души в животных, близкими человеку. В некоторых сибирских традициях, например, душа превращалась в медведя. А в Гвинее душа вождя превращалась в обезьяну или в леопарда.

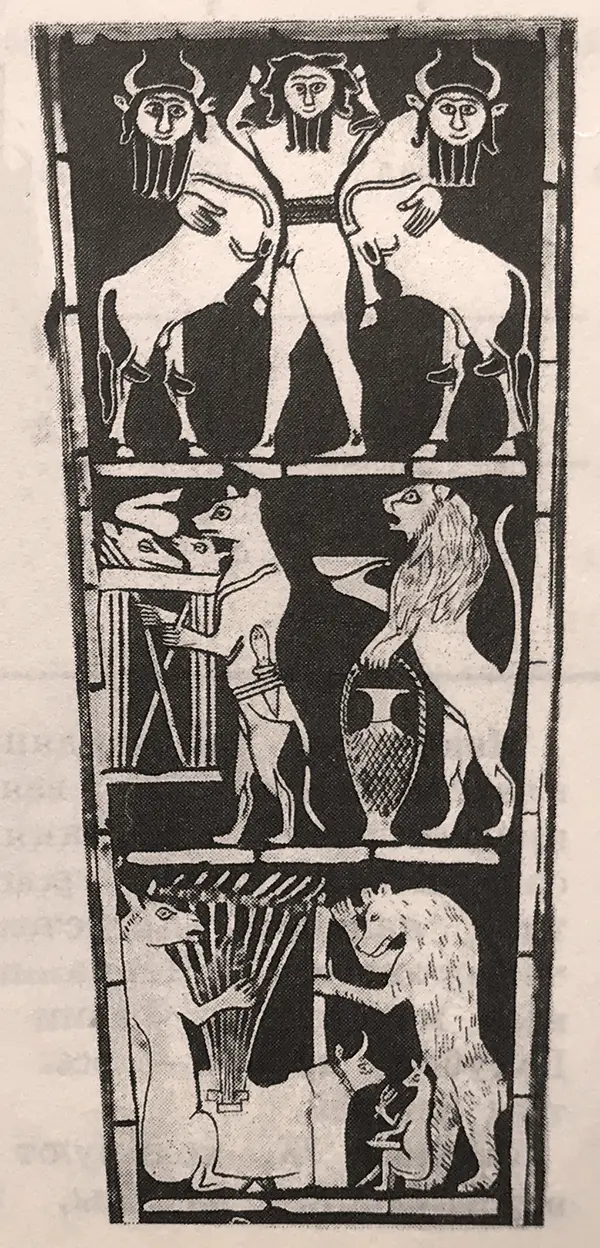

В мифологии часты случаи, когда животные рассматриваются и на высших уровнях мифологической системы, например, пантеон, и на низших уровнях. К низшим уровням как правило относятся не только духи-покровители лесов, полей, озёр, морей и других природных ресурсов, но и различная нечисть, враждебно настроенная к людям.

Представлены животные в мифах и как случайная, однократная форма, которую принимает божество. Например, в греческом мифе о похищении Европы, Зевс превращался в быка. Нередко животные в мифах выступают и как помощники главного героя или как его символ. И разумеется, часто животные выступают как объект ритуала — жертвенное животное.

В следующей статье для формирования полной картины мифов о животных, рассмотрим наскальную живопись верхнего палеолита. В завершении темы оборотничества и трансформации души предлагаем к прочтению миф о дочери Идмона — красильщика тканей из Колофона.

Арахна, как уже упоминалось, была дочерью красильщика тканей и славилась она как вышивальщица и ткачиха, чьим искусством восхищались нимфы реки Пактола. Арахна возгордилась своим мастерством и вызвала на состязание саму богиню Афину. Афина приняла вызов, но перед этим явилась к Арахне в образе старухи и предупредила гордячку о необходимом смирении перед богами. Арахна не вняла совету и не устрашилась богини, представшей в полном своём величии.

Афина выткала на пурпуре изображения двенадцати олимпийских божеств, а по четырём углам ткани, обведённой узором оливковой ветви, представила как бы в назидание Арахне наказания, которые претерпели смертные, пытавшиеся соперничать с богами.

В свою очередь Арахна выткала любовные похождения Зевса, Посейдона и Диониса. Разгневанная Афина разорвала прекрасную ткань и ударила Арахну челноком. Не выдержала Арахна такого поступка и повесилась. Однако Афина вынула её из петли и превратила с помощью зелья Гекаты в паука, который вечно висит на паутине и неустанно ткёт пряжу.